これで、たぶん、量産図面を描けると思います。

微妙な話ですが、3kg超えの機材を載せると、この変更で極軸のズレ換算で0.3deg以上改善できるのです。

このブログで書いた内容ですが、HPに Higlasi-2A,-1B の内容をぼちぼち書いております。。

2012年11月28日水曜日

2012年11月25日日曜日

お客様便り +

姫路の i さんから

------

------

昨晩は雲ひとつない撮影日和でした。 月が沈む2:40頃の1時間前からセッティングして、 峰山高原にいってきました。 3時、4時位はすごーく星が見えていました! 追尾もうまくできてたように思います。 楽しいです^^ http://www.flickr.com/photos/45rpm7inch/sets/72157632088907487/

-----

私はお恥ずかしながら、午後10時を過ぎると、眠くて眠くて・・・

東側に山が迫ってる事を言いわけに・・・・

今シーズン、未だ、オリオンを見てません(苦笑

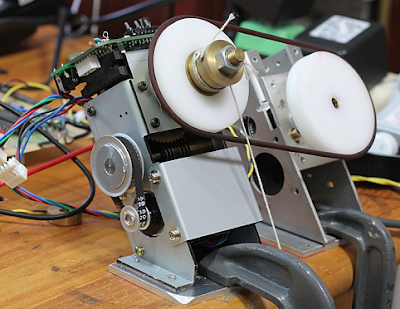

テスト中のベルト駆動、

未だ、結論に到達出来てないのですが・・・

ベルト駆動を平歯車に変え、同じ環境下でテストすると、同じような現象が見られ、どうも、測定治具の問題ではの疑問・・・・

・・・で、ベルトの掛かるプーリーを旋盤でひき直し、プーリーの固定方法を変ると、かなり良くなりました。

|

| 右:エンコーダー |

また、この丸ベルトはゴム製で、張りの強さで、吐き出すデータ(主にスパイク状のデータ)に差が生じるため、タイミングベルトに変えて見ようかと考えております。グラフ中のスパイク的なデータはランダムに発生するのですが、もしかして、これが取れるかもと、甘い、期待で・・・。

2012年11月23日金曜日

Higlasi 操作フロー

ベルト駆動は写真の様にガイドを設け、大フランジを外し、小フランジに接触しない事を確認してテストしてるのですが、稀に、例のデータを吐き出します。??・・・・何かが違ってる様子です。

もう少し方向を変えて継続テストです。。。

・・・で、表題の件、まだ、最終品ではありませんが、操作イメージです。

もう少し方向を変えて継続テストです。。。

・・・で、表題の件、まだ、最終品ではありませんが、操作イメージです。

2012年11月22日木曜日

ベルト駆動_3

昨日の日報?を書いている頃は、正直、、楽勝かとも思っていたベルト駆動ですが、テストを重ねていると、モノづくり、何をやっても難しいな~とあらためて感じます(だから面白い)。

99% (99の数字に意味はありませんが)、良い感じですが、稀に、こんな波形を観測します。

平歯車では観測できなかったデータです。

まだ明確では無いのですが、ベルトとプーリーのフランジが接触した時にエラーが大きくなる様な気がします。

この写真はベルトの両端にプーリーのラジアルが見えてますが、300倍速でモーターを運転すると、ベルトは左右に動きます。多くの場合、この状態を維持するのですが、稀にフランジと接触します。

その時、↑の様なデータを吐き出しているような・・・。

さ~て、どうしましょう!!

99% (99の数字に意味はありませんが)、良い感じですが、稀に、こんな波形を観測します。

|

| Y軸:秒角 X軸:×0.5deg |

まだ明確では無いのですが、ベルトとプーリーのフランジが接触した時にエラーが大きくなる様な気がします。

この写真はベルトの両端にプーリーのラジアルが見えてますが、300倍速でモーターを運転すると、ベルトは左右に動きます。多くの場合、この状態を維持するのですが、稀にフランジと接触します。

その時、↑の様なデータを吐き出しているような・・・。

さ~て、どうしましょう!!

2012年11月21日水曜日

ベルト駆動_2

注文していた部品が届いたので、昨夜、早速テストです。

注文したのはプーリー小です。

前回テストの波形を見ると、プーリー小の回転周期と同じエラー波形を確認できます。

・・・で、今回は

予想以上に良い波形です。

Pモーションエラー値も概ね±10秒角以内に収まっているし、何より、Pモーションの周期が明確に表れています。

平歯車ではこの周期性が不鮮明で、

APECE(Active Periodic Error Correction Engine )は正直、無理かな~とも考えていたのですが、この波形を見る限り、うずうずしてきます。

ただ、ベルト駆動に簡単に飛びついて良いか?不安もあります。

知る限り、天文機材としての実績が有りません。

経年変化した場合の挙動は?

耐用年数は?

金属製の平歯車を使っておけば心配をしなくて良い内容です。。。

注文したのはプーリー小です。

前回テストの波形を見ると、プーリー小の回転周期と同じエラー波形を確認できます。

・・・で、今回は

予想以上に良い波形です。

Pモーションエラー値も概ね±10秒角以内に収まっているし、何より、Pモーションの周期が明確に表れています。

平歯車ではこの周期性が不鮮明で、

APECE(Active Periodic Error Correction Engine )は正直、無理かな~とも考えていたのですが、この波形を見る限り、うずうずしてきます。

ただ、ベルト駆動に簡単に飛びついて良いか?不安もあります。

知る限り、天文機材としての実績が有りません。

経年変化した場合の挙動は?

耐用年数は?

金属製の平歯車を使っておけば心配をしなくて良い内容です。。。

2012年11月20日火曜日

Higlasi-2A 主な仕様(11/21 更新)

ベルトドライブテストのための部品待ちで、いずれは書かなくてはならない、最も不得意な取扱説明書を書いてます。

先ずは主な仕様(暫定)を・・・不明点はお問い合せください。

主な仕様 (暫定)

・名称 Higlasi-2A

・形式 星野星景写真撮影用小型赤道儀

・重量 約 1100g

・大きさ 79*149*71(除:突起物)

・最小ステップ角 1.191秒角

・ピリオディックモーション±10秒角以下(弊社製作測定器による値)

・ピリオディックモーション周期 24分

・駆動 マイコン制御による0.9degハイブリット型ステッピング・モータ

・駆動速度制御 恒星速度の0.5倍~500倍速

・東西早送SW 極軸を増速して時角を微動、1秒以上の長押で高速回転します。

・早送微動 100倍速

・早送高速 900倍速

・DPPA(カーチスデジカメ法) 500倍速 44deg

・極望 視界約6度の極軸調整穴

・重心移動による極軸補正用レーザー取付穴(予定)

・恒星追尾モード12.623PPS (キングスレート)

・月追尾モード恒星追尾モードの96.35%(平均速度)

・太陽追尾モード恒星追尾モードの99.727%

・星景撮影モード 恒星追尾モードの66%

・北半球駆動モード(初期値)、南半球駆動モード

・トルク切替 100%(初期値) 70% 130%

・極軸トルク100% 極軸から10cm位置で4kg以上 (参考値)(初期値)

・極軸トルク 70% 極軸から10cm位置で2.5kg以上 (参考値)

・極軸トルク130% 極軸から10cm位置で5kg以上 (参考値)

・シャフト径 10mm

・ベアリング数 4 Φ18mm:2 Φ26mm:2

・ウォームホイール 直径48mm 60歯 真鍮製

・メカのバラツキ補正方法 誤差をモータードライブクロックで補正(ここの追記を参照ください)

・電源電圧 6v-12v 単三電池6~8本(Ni-MH推奨)

・消費電力 (トルク100%時) 3w以下(スタンバイ時0.1w以下)

・駆動時間8時間(トルク100%、エネループ1900mA品8本使用時の参考値)

・最大荷重 3.5kg

先ずは主な仕様(暫定)を・・・不明点はお問い合せください。

主な仕様 (暫定)

・名称 Higlasi-2A

・形式 星野星景写真撮影用小型赤道儀

・重量 約 1100g

・大きさ 79*149*71(除:突起物)

・最小ステップ角 1.191秒角

・ピリオディックモーション±10秒角以下(弊社製作測定器による値)

・ピリオディックモーション周期 24分

・駆動 マイコン制御による0.9degハイブリット型ステッピング・モータ

・駆動速度制御 恒星速度の0.5倍~500倍速

・東西早送SW 極軸を増速して時角を微動、1秒以上の長押で高速回転します。

・早送微動 100倍速

・早送高速 900倍速

・DPPA(カーチスデジカメ法) 500倍速 44deg

・極望 視界約6度の極軸調整穴

・重心移動による極軸補正用レーザー取付穴(予定)

・恒星追尾モード12.623PPS (キングスレート)

・月追尾モード恒星追尾モードの96.35%(平均速度)

・太陽追尾モード恒星追尾モードの99.727%

・星景撮影モード 恒星追尾モードの66%

・北半球駆動モード(初期値)、南半球駆動モード

・トルク切替 100%(初期値) 70% 130%

・極軸トルク100% 極軸から10cm位置で4kg以上 (参考値)(初期値)

・極軸トルク 70% 極軸から10cm位置で2.5kg以上 (参考値)

・極軸トルク130% 極軸から10cm位置で5kg以上 (参考値)

・シャフト径 10mm

・ベアリング数 4 Φ18mm:2 Φ26mm:2

・ウォームホイール 直径48mm 60歯 真鍮製

・メカのバラツキ補正方法 誤差をモータードライブクロックで補正(ここの追記を参照ください)

・電源電圧 6v-12v 単三電池6~8本(Ni-MH推奨)

・消費電力 (トルク100%時) 3w以下(スタンバイ時0.1w以下)

・駆動時間8時間(トルク100%、エネループ1900mA品8本使用時の参考値)

・最大荷重 3.5kg

|

| Higlasi エンジン ver.2 |

2012年11月18日日曜日

Higlasi-2A の外観

昨日コメントを頂いた ”Higlasi-2A待ってます~o(^o^)o” さんをはじめ、外観に関するお問い合わせがありましたので、現状をご報告致します。

仕様上の大きさは

79*149*71(除:突起物)です。

突起物を除くって表現がなんとも怪しいです。。

主な突起物はVRとスイッチ、ビスの頭・・です。

ちなみにHiglasi-1Aは

75*137*66

ですから、ひとまわり大きくなりました。

写真は試作Bです。

試作品と製品版の違いは現時点、

・ 極軸調整穴の位置をもう少し上方へ移動

・ 操作パネルの止ネジをコネクタと同じ面へ移動

・ 操作パネル上のLED穴を小さく径1mmに変更

の3点です。

カバー下と操作パネルはつや消しの黒色ですが、カバー上の塗装色が未だに決まってません。

Higlasi-1Aと同じにするか、モノトーンにするか、がらっと変えて・・・。

色はいつも迷うところです。。。

仕様上の大きさは

79*149*71(除:突起物)です。

突起物を除くって表現がなんとも怪しいです。。

主な突起物はVRとスイッチ、ビスの頭・・です。

ちなみにHiglasi-1Aは

75*137*66

ですから、ひとまわり大きくなりました。

写真は試作Bです。

試作品と製品版の違いは現時点、

・ 極軸調整穴の位置をもう少し上方へ移動

・ 操作パネルの止ネジをコネクタと同じ面へ移動

・ 操作パネル上のLED穴を小さく径1mmに変更

の3点です。

カバー下と操作パネルはつや消しの黒色ですが、カバー上の塗装色が未だに決まってません。

Higlasi-1Aと同じにするか、モノトーンにするか、がらっと変えて・・・。

色はいつも迷うところです。。。

2012年11月15日木曜日

Higlasi-2A 進捗

システムの組み込みもほぼ終わり、実フィールドでのテストを重ねています。

後、ベルト駆動が実用的かどうかの判断を今月中に結論を出すとして、少し悩みが・・・。

それは操作パネルの印刷です。

当初はこれをシルク印刷する予定でしたが・・・・。

これが、けっこう、いい値段なのです・・・。

年間数百台のレベルで出荷できるモノでしたら、悩みは無いのですが、しっかり一桁少ない現状、1台当たりのコストは千円を簡単に超えてしまいます。。。

実フィールドで扱う場合、文字は大きな意味を持ちませんし、慣れれば、必要性は感じません。

そんなものに千円超えは・・・・。

つや消し黒に何も書かれてない操作パネルって如何ですか?

後、ベルト駆動が実用的かどうかの判断を今月中に結論を出すとして、少し悩みが・・・。

それは操作パネルの印刷です。

当初はこれをシルク印刷する予定でしたが・・・・。

これが、けっこう、いい値段なのです・・・。

年間数百台のレベルで出荷できるモノでしたら、悩みは無いのですが、しっかり一桁少ない現状、1台当たりのコストは千円を簡単に超えてしまいます。。。

実フィールドで扱う場合、文字は大きな意味を持ちませんし、慣れれば、必要性は感じません。

そんなものに千円超えは・・・・。

つや消し黒に何も書かれてない操作パネルって如何ですか?

2012年11月14日水曜日

ベルト駆動_1

2012年11月13日火曜日

アルタイルを500mmで・・・追記・・・追記(11/16)

ま~むちゃですが、初めて500mm + Higlasi-2A(試作A)で、撮ってみました。

撮影条件はEXIFの通りで、レーザー極軸補正をやってます。

レンズは50-500で、ま~あ、星野写真には不向きです。

重いし、暗いし、解像度もご覧の通りです。

製品版で全てこの性能が出るかどうかは分かりませんが、もっと解像度の良いレンズを30秒くらいで撮って合成すれば、そこそこの絵になるかも知れません。。

DPPAは以下の通り・・。

追記

500mmは想像以上の世界で、追尾しながら、アルタイルをライブビューの10倍モードで見ていると、微かに、上方向に流れている事が確認できました。

当初、極軸のズレかとも思い、故意にずらしても流れが止まりません。上方向に動くって事は日周運動より速く追尾している事になります。

そこで、メカの精度をチェックするため、この赤道儀の1日に相当するパルス数 1088000 で駆動すると、360degに対し、+0.2degズレる事がわかりました。原因はメカ的な加工精度や平歯車のかみ合いだと思いますが、この誤差は4分の追尾に対して、2秒角ですから、問題は無いレベルだとは思いますが、なんとか1秒角以内に収めたいと考えます。

方法はモーター駆動周波数をソフトで修正します。

具体的には1日の駆動パルス数を0.2deg相当分引いたパルス数をキングスレートで割り、駆動周波数で求めます。

12.6232Hz --> 12.6163Hz に変更します。

製品版では全品を検査し、同様な方法で対処します。

11/16 追記

追尾クロックを12.6163Hz に変更した基板でチェック。

流れは止まりました。この方法で、修正できる事が確認できました。。

撮影条件はEXIFの通りで、レーザー極軸補正をやってます。

レンズは50-500で、ま~あ、星野写真には不向きです。

重いし、暗いし、解像度もご覧の通りです。

製品版で全てこの性能が出るかどうかは分かりませんが、もっと解像度の良いレンズを30秒くらいで撮って合成すれば、そこそこの絵になるかも知れません。。

DPPAは以下の通り・・。

追記

500mmは想像以上の世界で、追尾しながら、アルタイルをライブビューの10倍モードで見ていると、微かに、上方向に流れている事が確認できました。

当初、極軸のズレかとも思い、故意にずらしても流れが止まりません。上方向に動くって事は日周運動より速く追尾している事になります。

そこで、メカの精度をチェックするため、この赤道儀の1日に相当するパルス数 1088000 で駆動すると、360degに対し、+0.2degズレる事がわかりました。原因はメカ的な加工精度や平歯車のかみ合いだと思いますが、この誤差は4分の追尾に対して、2秒角ですから、問題は無いレベルだとは思いますが、なんとか1秒角以内に収めたいと考えます。

方法はモーター駆動周波数をソフトで修正します。

具体的には1日の駆動パルス数を0.2deg相当分引いたパルス数をキングスレートで割り、駆動周波数で求めます。

12.6232Hz --> 12.6163Hz に変更します。

製品版では全品を検査し、同様な方法で対処します。

11/16 追記

追尾クロックを12.6163Hz に変更した基板でチェック。

流れは止まりました。この方法で、修正できる事が確認できました。。

2012年11月10日土曜日

ひとりごと・・・

Higlasi-2Aの試作 だいぶ、自分が欲しいブツに近づいて来ました。

その中で、期待していたにもかかわらず、イマイチ改善できなかった事があります。

それは、DPPA時の回転音です。

Higlasi-1Aを購入頂いた方はたぶん

「これ、大丈夫?」

って思われた事でしょう・・・。(実際問い合わせを頂きました)

追尾性能に影響は無いのですが、実に、安っぽい音がします・・・。

原因はパルスモーターのダンピングです。

他社様は小さなモーターに減速比の大きいギヤヘッドを採用しているため、影響は軽微なはずです。Higlasiは比較的大きなモーターに直結ですから、モロ影響します。それを抑えるであろう励磁方法でテストしたのですが、負荷の状態によってはビビリ音が発生し、改善はしたものの根本的解決には至っておりません。実に心残りで、もしかすると、このままかも知れませんが・・・。

・・・で、機構部品のカタログを見てると、ケースを大きくしなくても入りそうなタイミングプーリーを発見しました。以前、どこかでも書いたベルト駆動です。

トルク的には十分です。・・・で、早速図面を描いてみたのですが・・・。

上図の通り、プーリーが極軸調整穴を塞いでしまいます(涙

さ~~~て、どうしよう・・・穴を開ける場所が無い。。。。。

その中で、期待していたにもかかわらず、イマイチ改善できなかった事があります。

それは、DPPA時の回転音です。

Higlasi-1Aを購入頂いた方はたぶん

「これ、大丈夫?」

って思われた事でしょう・・・。(実際問い合わせを頂きました)

追尾性能に影響は無いのですが、実に、安っぽい音がします・・・。

原因はパルスモーターのダンピングです。

他社様は小さなモーターに減速比の大きいギヤヘッドを採用しているため、影響は軽微なはずです。Higlasiは比較的大きなモーターに直結ですから、モロ影響します。それを抑えるであろう励磁方法でテストしたのですが、負荷の状態によってはビビリ音が発生し、改善はしたものの根本的解決には至っておりません。実に心残りで、もしかすると、このままかも知れませんが・・・。

・・・で、機構部品のカタログを見てると、ケースを大きくしなくても入りそうなタイミングプーリーを発見しました。以前、どこかでも書いたベルト駆動です。

トルク的には十分です。・・・で、早速図面を描いてみたのですが・・・。

上図の通り、プーリーが極軸調整穴を塞いでしまいます(涙

さ~~~て、どうしよう・・・穴を開ける場所が無い。。。。。

登録:

投稿 (Atom)

ローストビーフ

お客様にお出しする時は 食中毒が怖いので、、少し多めの時間設定(55分)で 仕上げてきた ローストビーフ 二人で食べるにちょうど良い大きさの もも肉があったので 35分で焼きどめてみたら 安い肉の割に柔らかく美味しく仕上がった レシピは以下の通り・・・ 肉は塩胡椒(適当 香味野菜...

-

丹波篠山山の奥から姫路の山の中に移住した大きな理由の一つが 作業場の改善で、、 これが新しい環境です。。なかなかいいっしょ(笑 Higlasiのお客様は、、もうここには訪れて無さそうですが・・・ 取り敢えずのご連絡 もう、、システムに関わるソフトの変更等は難しいかもしれません...

-

Higlasi の製作を終え(ありがとうございました m(_ _)m 本業をも廃業し 名実ともに徒然な時間だけが猛スピードで通り過ぎる そんな毎日 人生は既に ”おまけの時間” ボケ防止になるかどうかは知らんけど 心にうつりゆく由無し事を 思いつくままに書いてみるかなぁ~~と ...