12月10日に得られたPHD2のこのログより・・・

赤緯ユニットのあるパラメータを操作すれば、±2秒角の範囲で制御できると考え、天候待ち、、先ほどそれっぽいデータが取れました。

条件(極軸のズレ等)が同じではないので、パターンの特徴は異なりますが、ほぼ、予想通りの結果です。

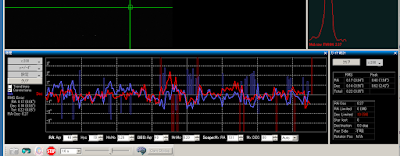

赤いグラフが4秒角くらい大きく変化している部分がPHDからの制御信号をモーターに反映させた部分です。

グラフは真南赤道部分で得られたデータです。

再キャリブレーション無しで、ほぼ真上のアンドロメダを10分間で撮ってみました。

追記:20151213

58年の経験上、目には見えない落とし穴はある予感は消えませんが・・・・(苦笑

何をどうやったら、少なくてもPHDペアによる2軸は見えてきた感があります。

上では赤緯側でP-Pで4秒角ありますが、これはメカに依存した数値で、例えばモータードライバーのマイクロステップ駆動を1/16 から 1/32 1/64 としパラメータを変えれば、±1、±0.5秒角も計算上は可能になると思います。もっとも精度よくマイクロステップ駆動できるモーターであればですが・・・。

しかし、RA側のログを見る限り、計算上は最小回転角0.12秒角で送ってるのですが、±2秒角程度の変位もがありますから、Higlasiに於ける限界点なのかも知れません。

どう思われますか??

今日のテストを終えて・・・・。

落とし穴、、、まだまだ有りそうです。。(汗汗(苦笑 ( ´ー`)y-~~

追記:20151214

似たようなグラフですが、ファームウエアを触ってます。。

赤緯(赤)の動作は自分がイメージする挙動に近くなってるのですが、赤経はいまいち、改善の余地はあるのか?こんなモノなのか?

まだ、アイデアは尽きてないので、もう少しやってみます。。

2015年12月12日土曜日

2015年12月10日木曜日

ひとりごと・・・

PHDからの制御信号をどのように扱うか!?

赤経では停止と2倍速ですが、赤緯が今一つ理解できて無かったのですが・・・

昨夜のテストで、やっと、なるほどな~~~って(遅い?(苦笑

まぁ~Higlasi-3Bの赤緯モードで何をどうすれば良いか、理解できた様な感じです。。

理屈通りの挙動です。

4秒角は流れますが、この程度の正確さで写真にはなりそうです。。

ちなみにこの4秒角!!

木星の直視径は32-49秒角

天王星が3-4秒角だそうです・・・・ by Wikipedia

上の写真では-4秒角あたりで、制御信号を採用してますが、あるパラメータを変えれば、-2秒角で制御信号を採用し、±2秒角とする事も可能だと思います(理解があってるなら 笑 )

赤経では停止と2倍速ですが、赤緯が今一つ理解できて無かったのですが・・・

昨夜のテストで、やっと、なるほどな~~~って(遅い?(苦笑

まぁ~Higlasi-3Bの赤緯モードで何をどうすれば良いか、理解できた様な感じです。。

理屈通りの挙動です。

4秒角は流れますが、この程度の正確さで写真にはなりそうです。。

ちなみにこの4秒角!!

木星の直視径は32-49秒角

天王星が3-4秒角だそうです・・・・ by Wikipedia

上の写真では-4秒角あたりで、制御信号を採用してますが、あるパラメータを変えれば、-2秒角で制御信号を採用し、±2秒角とする事も可能だと思います(理解があってるなら 笑 )

2015年12月8日火曜日

久しぶりに・・・ 追記:201512110

なかなか時間が取れず、できなかった2軸オートガイドテスト

赤緯ユニットのDECモードのプログラム改良後、初めてのテストです。

赤経はHiglasi-2.1CES ver200

赤緯はHiglasi-3B ver200 (赤緯モード)

3Bの電源は2.1Cからも供給可能で導入ツールとして写真の通り、2.1Cの表示部に相対緯度を表示出来ます(専用ケーブル)。

これはPHD2から吐き出されたデータです。

200mmのレンズで撮影する事を上限としているHiglasiとするなら、許容できるレベルだと考えております。如何でしょうか?

(12/9:追記 設定のミスでDEC側は制御されてませんでした。逆にRA側のオートガイドのみでこの程度のガイドができる事になります)

真南赤道上近辺を撮影、1ピクセルの流れがあります。

正確な場所は分かりません。。

ほぼ真上にカメラを向け10分で撮影

正確な位置は分かりません。

あの~、この画像で検索し座標が分かる様なソフトを誰かご存知ありませんか?

追記:

kuwataさんに教わったこのサイト、いい感じです。

http://nova.astrometry.net/upload

上の写真を切り抜いてアップロード

http://nova.astrometry.net/user_images/910084#annotated

バッチリです。

赤緯ユニットのDECモードのプログラム改良後、初めてのテストです。

赤経はHiglasi-2.1CES ver200

赤緯はHiglasi-3B ver200 (赤緯モード)

3Bの電源は2.1Cからも供給可能で導入ツールとして写真の通り、2.1Cの表示部に相対緯度を表示出来ます(専用ケーブル)。

これはPHD2から吐き出されたデータです。

200mmのレンズで撮影する事を上限としているHiglasiとするなら、許容できるレベルだと考えております。如何でしょうか?

(12/9:追記 設定のミスでDEC側は制御されてませんでした。逆にRA側のオートガイドのみでこの程度のガイドができる事になります)

真南赤道上近辺を撮影、1ピクセルの流れがあります。

正確な場所は分かりません。。

ほぼ真上にカメラを向け10分で撮影

正確な位置は分かりません。

あの~、この画像で検索し座標が分かる様なソフトを誰かご存知ありませんか?

追記:

kuwataさんに教わったこのサイト、いい感じです。

http://nova.astrometry.net/upload

上の写真を切り抜いてアップロード

http://nova.astrometry.net/user_images/910084#annotated

バッチリです。

2015年11月11日水曜日

Higlasiの表示

お客様にご協力を頂き、Higlasi-3B DECモードの充実を進めています。

今回、導入時に便利な回転角を ±deg.min で表示できるようになりました。

当然DECだけでは面白くないので、Higlasi2*についても ±h.m 表示できるようにコードを触っております。

年内にはそれっぽいブツはできると思うのですが、1点、問題があります。

実はHiglasi-2*のROMが足りません。

CPUを変えれば、問題は無いのですが、それではソフトのバージョンアップだけでは対応できません。

そこで、バージョンアップ時はVRでカバーできる時限のプリセット機能を無くす方向で進めたいと考えております。

その前に Higlasi-2.1 を作らなくてはなりません(苦笑

今回、導入時に便利な回転角を ±deg.min で表示できるようになりました。

当然DECだけでは面白くないので、Higlasi2*についても ±h.m 表示できるようにコードを触っております。

実はHiglasi-2*のROMが足りません。

CPUを変えれば、問題は無いのですが、それではソフトのバージョンアップだけでは対応できません。

そこで、バージョンアップ時はVRでカバーできる時限のプリセット機能を無くす方向で進めたいと考えております。

その前に Higlasi-2.1 を作らなくてはなりません(苦笑

2015年10月26日月曜日

昨日現在の限界?

毎夜トライはしているのですが・・・

Higlasi-2.1 + 赤緯ユニット(タンジェントアーム式評価版) 現状は以下の通りです。

MxDECを80とし、ファームウエアはPHDからの1発の信号でDECを最小回転角動くように制御します。(制御量が足らない場合、数発の信号が必要)

前回と比較し多少は良いのですが、もう一つ二つ気に入りません。

赤緯ユニットは面白いのですが、売り物に昇格させるためにはもう少し(いっぱい?)検討が必要です。

まぁ、安定に±1秒角に入れたいですね。。。

Higlasi-2.1 + 赤緯ユニット(タンジェントアーム式評価版) 現状は以下の通りです。

MxDECを80とし、ファームウエアはPHDからの1発の信号でDECを最小回転角動くように制御します。(制御量が足らない場合、数発の信号が必要)

前回と比較し多少は良いのですが、もう一つ二つ気に入りません。

赤緯ユニットは面白いのですが、売り物に昇格させるためにはもう少し(いっぱい?)検討が必要です。

まぁ、安定に±1秒角に入れたいですね。。。

2015年10月22日木曜日

赤緯ユニット テスト

HuqDogさんのご指摘通り、RAの最適値を探し、昨日の時点で最も安定してる所で撮影してみました。

撮影時間は10分ですが、どうも撮影時間に関係なく流れてるような感じです。

流れに見えるのは光学的な問題かも知れません(未確認)。

相変わらず、DECの制御信号は最小値ではありません。

昨日はシンクロスコープで制御信号を確認し、制御方法(信号の組成)を確認しました。

Higlasi側のファームウエアはたぶん、最適な方法でDECを動かしていると思います。

設計上DECの最小回転角はRAの1/10くらいで、両者は近い方が良いのかも知れません。

DECのキャリブは60ステップを超え、時間がかかってしかたありません(苦笑

PHDの吐き出すデータ(DEC or RA RawDistance ☓ 3.8(センサのピクセル間))

撮影時間は10分ですが、どうも撮影時間に関係なく流れてるような感じです。

流れに見えるのは光学的な問題かも知れません(未確認)。

相変わらず、DECの制御信号は最小値ではありません。

昨日はシンクロスコープで制御信号を確認し、制御方法(信号の組成)を確認しました。

Higlasi側のファームウエアはたぶん、最適な方法でDECを動かしていると思います。

設計上DECの最小回転角はRAの1/10くらいで、両者は近い方が良いのかも知れません。

DECのキャリブは60ステップを超え、時間がかかってしかたありません(苦笑

PHDの吐き出すデータ(DEC or RA RawDistance ☓ 3.8(センサのピクセル間))

|

| DEC Y軸:秒角 X軸:分 |

|

| RA Y軸:秒角 X軸:分 |

2015年10月10日土曜日

なかなかアカデミックなレポートにはなりませんが・・・ (参考

お客様から教えて頂いたPHDによるピリオディックモーションエラー測定法で試作中のHiglasi-2.1に対し測定してみました。(各グラフに於けるギヤ位置はほぼ同じです)

先ずは治具から吐き出されるデータ

治具の再現性

ギヤの同じ場所を2回トレースし重ねたグラフ(赤と青)

完全一致では有りませんが、傾向は判別できます。

実写

これが何とも綺麗なデータでは無いのですが、これをどう解釈するか・・・

サイン波の部分は5ピクセル、1ピクセルは4.4秒ですから22秒角(±11秒角)

PHDの生データ

センサーのピクセル間は3.87秒角、最初の10分はオートガイドONです。

このグラフを加工(二次補間)

比較的流れの多い1000%画像

5分で1~2ピクセル(1ピクセルは4.4秒角)流れてますから、PHDからのデータの方が当然ですが全然信憑性は高いと思います。

残念なのは治具から吐き出されるデータ値・・・。

もう少し考えます。。

先ずは治具から吐き出されるデータ

|

| Y軸:秒角 X軸:サンプル数 |

ギヤの同じ場所を2回トレースし重ねたグラフ(赤と青)

完全一致では有りませんが、傾向は判別できます。

実写

これが何とも綺麗なデータでは無いのですが、これをどう解釈するか・・・

サイン波の部分は5ピクセル、1ピクセルは4.4秒ですから22秒角(±11秒角)

PHDの生データ

|

| Y軸:センサーのピクセル X軸:分 |

このグラフを加工(二次補間)

|

| Y軸:秒角 X軸:分 |

5分で1~2ピクセル(1ピクセルは4.4秒角)流れてますから、PHDからのデータの方が当然ですが全然信憑性は高いと思います。

残念なのは治具から吐き出されるデータ値・・・。

もう少し考えます。。

2015年9月29日火曜日

一筋縄ではなかなかな~~

先日の安定したオートガイドはいったい何だんたんだろう・・・・

1クロック 1.8°のモーターを 0.9°に変え、つまり最小回転角を1.84秒角として

---

0.9☓(1/16)☓(1/40)☓(16/44) ☓3600 = 1.84

16:マイクロステップ

40:ウォームギヤ

16/44:平プーリ

---

久しぶりに、PHD2オートガイドテスト・・・・

RAもDECも暴れまくりで・・・・

なんのこっちゃです。

設定を変えても、ほぼ影響なし

キャリブレーションをやり直しても影響なし

なんのこっちゃです。

まだまだ先が長そうって思い知らされた昨夜でした。

風が強く、雲が流れ、たびたび行方不明になるガイド星でしたが・・・・

それにしても、酷い結果。。

初めてのテストでこの結果だったら、2軸なんて絶対やらないって思うやろな~~

修行が足りません。。

今、グラフを見ると制御信号に対し、アクチュエーターの挙動が遅い様に見えます。

このあたりに原因があるのかも・・・。

1クロック 1.8°のモーターを 0.9°に変え、つまり最小回転角を1.84秒角として

---

0.9☓(1/16)☓(1/40)☓(16/44) ☓3600 = 1.84

16:マイクロステップ

40:ウォームギヤ

16/44:平プーリ

---

久しぶりに、PHD2オートガイドテスト・・・・

RAもDECも暴れまくりで・・・・

なんのこっちゃです。

設定を変えても、ほぼ影響なし

キャリブレーションをやり直しても影響なし

なんのこっちゃです。

まだまだ先が長そうって思い知らされた昨夜でした。

風が強く、雲が流れ、たびたび行方不明になるガイド星でしたが・・・・

それにしても、酷い結果。。

初めてのテストでこの結果だったら、2軸なんて絶対やらないって思うやろな~~

修行が足りません。。

今、グラフを見ると制御信号に対し、アクチュエーターの挙動が遅い様に見えます。

このあたりに原因があるのかも・・・。

2011年10月31日月曜日

9号機で・・・M57

まだ細部の確認はできてないのですが、とりあえず M57 を撮ってみました。

それで気がついたのですが、eos60Dの周辺光量補正 10/18のブログではB撮影時、補正量が過剰で、周辺が明るくなりすぎる内容の報告をしました。

その時のレンズは 10-22mm だったのですが、下は70-200 f4 (赤鉢巻) 周辺光量補正- off

では、明らかに周辺が暗いです。

それで、周辺光量補正-on すると・・・

こんな具合です・・。

|

| 200mm ISO400 f/4 149s 等倍トリミング |

その時のレンズは 10-22mm だったのですが、下は70-200 f4 (赤鉢巻) 周辺光量補正- off

では、明らかに周辺が暗いです。

それで、周辺光量補正-on すると・・・

こんな具合です・・。

2011年6月29日水曜日

昨夜は・・・

昨夜は久しぶりに安定したお天気だったので、治具との照合用として2時間強(3周期分)のピリオディックモーションを撮りました。

もう、さそり座が見える季節なんですね。

極軸を合わすのも面倒なので、そのままさそり座方向へ・・・

明るい南の空ですが、アンタレスとM4のハズです。。。

もう、さそり座が見える季節なんですね。

極軸を合わすのも面倒なので、そのままさそり座方向へ・・・

明るい南の空ですが、アンタレスとM4のハズです。。。

2011年5月18日水曜日

重心移動

構造的に避けづらい事なのですが・・・

雲台に載せてるカメラとレンズの重心が追尾途中、ウォームギヤに対し、移動するタイミングがあります。これは、ウォームギヤとホイールにバックラッシュがあるためで、バックラッシュをゼロにすれば、理屈上無くなるのですが、ゼロにすると、ウォームホイールの取り付けによる偏芯を吸収できず、新たな問題になる可能性があり、調整の難しいところです。

そこで、実際の影響をピリオディックモーションと一緒に調べてみました。

黄点の横軸:170秒角

仕様で書くと、どんな表現になるのでしょうか

「ウォームギヤのバックラッシュによる追尾エラー」・・・かな~?

旋盤が届きました。。。

yes 投票ありがとうございます。(44)

雲台に載せてるカメラとレンズの重心が追尾途中、ウォームギヤに対し、移動するタイミングがあります。これは、ウォームギヤとホイールにバックラッシュがあるためで、バックラッシュをゼロにすれば、理屈上無くなるのですが、ゼロにすると、ウォームホイールの取り付けによる偏芯を吸収できず、新たな問題になる可能性があり、調整の難しいところです。

そこで、実際の影響をピリオディックモーションと一緒に調べてみました。

黄点の横軸:170秒角

仕様で書くと、どんな表現になるのでしょうか

「ウォームギヤのバックラッシュによる追尾エラー」・・・かな~?

旋盤が届きました。。。

|

| compact7 |

2011年4月15日金曜日

8号機評価

天候が悪く、なかなか評価が進みません。

それでも、薄雲り、肉眼ではほとんど見えない星で、ピリオディックモーションを撮ってみました。

一枚目、↓この写真を見た時は、正直、「ゾッ」っとしました。。

なんじゃこりゃ! ピリオディックモーション値は±50秒角って所です。。。

再度、組み直し、ポイントになる場所をダイヤルゲージを使用し、弊社の設備でできる最高の調整を施し、翌々日(昨日)、再度測定すると・・・。

画像が潰れていて、分かりづらいのですが、ピリオディックモーションは±18秒角くらいです。。

何をやっても難しい・・。

残る2台に対し、同じ方法で組み立て、同等の値を得る事ができれば、やらなければならない事はいっぱいありますが、やっと、目処が立ちます。

上記目処が立てば、市販品のウォームギヤのシャフトを設計通りの長さに切断しなければなりません。外注に出すと、1本あたり1000円かかります。

初期ロットは30台を予定しているのですが、それだけで30000円也・・・無駄やな~~。。

他にもやってみたい事があるので、今、本気で、旋盤の購入を考えております・・・。

それでも、薄雲り、肉眼ではほとんど見えない星で、ピリオディックモーションを撮ってみました。

一枚目、↓この写真を見た時は、正直、「ゾッ」っとしました。。

|

| 200mm f/13 iso100 3040s 等倍トリミング |

再度、組み直し、ポイントになる場所をダイヤルゲージを使用し、弊社の設備でできる最高の調整を施し、翌々日(昨日)、再度測定すると・・・。

|

| 200mm f/14 iso100 2637s 等倍トリミング |

何をやっても難しい・・。

残る2台に対し、同じ方法で組み立て、同等の値を得る事ができれば、やらなければならない事はいっぱいありますが、やっと、目処が立ちます。

上記目処が立てば、市販品のウォームギヤのシャフトを設計通りの長さに切断しなければなりません。外注に出すと、1本あたり1000円かかります。

初期ロットは30台を予定しているのですが、それだけで30000円也・・・無駄やな~~。。

他にもやってみたい事があるので、今、本気で、旋盤の購入を考えております・・・。

2010年10月17日日曜日

2010年5月9日日曜日

M44

薄曇りの中、少し改造した赤道儀をテストするため、双子座方向を撮ってみた。

プレセパ星団・双子座 50mm f/2.8 30秒×12枚 ISO800

一見、ええ感じですが、原寸表示すると、星座表に無い星がチラチラ・・・。

レンズキャップをして30秒 あっと驚く・・・。

新しいカメラが欲しい・・・。

プレセパ星団・双子座 50mm f/2.8 30秒×12枚 ISO800

一見、ええ感じですが、原寸表示すると、星座表に無い星がチラチラ・・・。

レンズキャップをして30秒 あっと驚く・・・。

新しいカメラが欲しい・・・。

登録:

投稿 (Atom)

ローストビーフ

お客様にお出しする時は 食中毒が怖いので、、少し多めの時間設定(55分)で 仕上げてきた ローストビーフ 二人で食べるにちょうど良い大きさの もも肉があったので 35分で焼きどめてみたら 安い肉の割に柔らかく美味しく仕上がった レシピは以下の通り・・・ 肉は塩胡椒(適当 香味野菜...

-

丹波篠山山の奥から姫路の山の中に移住した大きな理由の一つが 作業場の改善で、、 これが新しい環境です。。なかなかいいっしょ(笑 Higlasiのお客様は、、もうここには訪れて無さそうですが・・・ 取り敢えずのご連絡 もう、、システムに関わるソフトの変更等は難しいかもしれません...

-

Higlasi の製作を終え(ありがとうございました m(_ _)m 本業をも廃業し 名実ともに徒然な時間だけが猛スピードで通り過ぎる そんな毎日 人生は既に ”おまけの時間” ボケ防止になるかどうかは知らんけど 心にうつりゆく由無し事を 思いつくままに書いてみるかなぁ~~と ...