先日、数日間スカパーが無料放送をやっていたので

何をする事も無く、ぼぉ~~と見ていた。

やたら、中古車やクラシックカーのリペア番組が多い・・・・

アメリカ人は車が好きなんやと・・・

日本では商売として、成立しないやろなぁ~~~と・・・。

・・・で、ふと、思ったのですが

古い赤道儀、中古の赤道儀をリペアし、Higlasi化する事での商売は成立するだろうか??

2016年11月22日火曜日

2016年11月17日木曜日

2016年11月13日日曜日

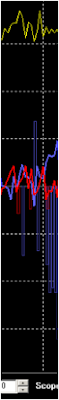

PHDからの制御信号

Higlasi-4 2軸の評価をやってて

前々から気にはなってたんですが・・・

自分の作ったコードとPHDから吐き出される追尾波形に違和感があり、

重い腰を上げ

昨夜はシンクロスコープでPHDからの制御信号をモニタしながら・・・

カットアンドトライでのコード変更作業

追尾性能がすごく改善された様子は有りませんが

まぁ、制御信号と追尾波形が納得できるレベルになりました。

未だスッキリしない部分は多いのですが・・・・。

Higlasi-4の最小追尾角度は約1秒角ですから、理想的には±0.5秒角に全てが収まるはずですが

現状、このレベルです。

これが限界なのか、もっと改善できるのか・・・・。

僕としては全てが・・・

このように動作すれば気持ちいいのですが・・・

赤緯が反応してない、ここが気持ち悪いのです。

天気が良ければ、もう少し戯れてみます(笑

こんなブツを作って見たのですが、、結果はイマイチ

ライブビューの方がいいですね(汗

前々から気にはなってたんですが・・・

自分の作ったコードとPHDから吐き出される追尾波形に違和感があり、

重い腰を上げ

昨夜はシンクロスコープでPHDからの制御信号をモニタしながら・・・

カットアンドトライでのコード変更作業

追尾性能がすごく改善された様子は有りませんが

まぁ、制御信号と追尾波形が納得できるレベルになりました。

未だスッキリしない部分は多いのですが・・・・。

Higlasi-4の最小追尾角度は約1秒角ですから、理想的には±0.5秒角に全てが収まるはずですが

現状、このレベルです。

これが限界なのか、もっと改善できるのか・・・・。

僕としては全てが・・・

このように動作すれば気持ちいいのですが・・・

赤緯が反応してない、ここが気持ち悪いのです。

天気が良ければ、もう少し戯れてみます(笑

こんなブツを作って見たのですが、、結果はイマイチ

ライブビューの方がいいですね(汗

2016年11月6日日曜日

ひとりごと・・・・

Higlasi に2軸 + オートガイドを求めるお客様なんて、おらへん、おらへん!!

分かっちゃいるのですが・・・。

1軸 + 赤緯体 で、じゅうぶん、、十分。

分かっちゃいるのですが・・・。

そんな事より Higlasi は

もっと軽くて、もっと小さくて、もっと安価で・・・・

改良するなら、もっと歩留まりがいい、メカの完成度を上げなはれ!!

オートガイドなんて、、不要・・・・10年早い!!

分かっちゃいるのですが・・・。

星が見えたら、気に入らない2軸と戯れてます。

やれば、やるほど、分からない事が増えてる感じ・・・。

安定にほぼ9割のポイントが±1秒角に収まったかと思えば

赤緯±4秒角の大暴れ・・・。

なんのこっちゃぁ~~パラメータは同じやんかぁ~~~~。

やっぱメカかなぁ~。。。

メカのバラツキを補間するのが制御っちゅうもんやろ!!

・・・ひとりごと。。。

分かっちゃいるのですが・・・。

1軸 + 赤緯体 で、じゅうぶん、、十分。

分かっちゃいるのですが・・・。

そんな事より Higlasi は

もっと軽くて、もっと小さくて、もっと安価で・・・・

改良するなら、もっと歩留まりがいい、メカの完成度を上げなはれ!!

オートガイドなんて、、不要・・・・10年早い!!

分かっちゃいるのですが・・・。

星が見えたら、気に入らない2軸と戯れてます。

やれば、やるほど、分からない事が増えてる感じ・・・。

安定にほぼ9割のポイントが±1秒角に収まったかと思えば

赤緯±4秒角の大暴れ・・・。

なんのこっちゃぁ~~パラメータは同じやんかぁ~~~~。

やっぱメカかなぁ~。。。

メカのバラツキを補間するのが制御っちゅうもんやろ!!

・・・ひとりごと。。。

2016年11月1日火曜日

よしなしごと・・・

本体と操作部間でやっと話しができるようになりました。

操作部の名称は

「ローダー」

「コマンダー」

「リモコン」

「操作盤」

・・・・・

何が適切な名称なんでしょうか?

そんな事でも迷っておりますが、もっと大切な事がいっぱいです。

いままで、操作部は本体内蔵だった事と、制御屋の考えるユーザーインターフェースだったため、必ずしも赤道儀として使い勝手は良くなかったと理解してます。

例えばスタンバイモードがあり、追尾スタートが必要だったり・・・。

電源投入で恒星追尾の要望は少なからずあり、個別に対応してきました。

原点復帰もいらんおせっかいだった様子・・・。

Higlasi-4はHiglasi1,2,3 の操作を踏襲するのでは無く、変えて行こうと思います。

キーワードはRUN中**かな?(笑

操作部の名称は

「ローダー」

「コマンダー」

「リモコン」

「操作盤」

・・・・・

何が適切な名称なんでしょうか?

そんな事でも迷っておりますが、もっと大切な事がいっぱいです。

いままで、操作部は本体内蔵だった事と、制御屋の考えるユーザーインターフェースだったため、必ずしも赤道儀として使い勝手は良くなかったと理解してます。

例えばスタンバイモードがあり、追尾スタートが必要だったり・・・。

電源投入で恒星追尾の要望は少なからずあり、個別に対応してきました。

原点復帰もいらんおせっかいだった様子・・・。

Higlasi-4はHiglasi1,2,3 の操作を踏襲するのでは無く、変えて行こうと思います。

キーワードはRUN中**かな?(笑

2016年10月31日月曜日

Higlasi-4 のプロトコル

相変わらず天気が悪く、だらだらやってます。

今はまだ、Lチカレベルですが、やっと通信で本体と通信できるようになりました。

動画を貼るかなぁとも思ったのですが、Lチカ動画を今更・・・と思い止めました(笑

表題の件、ざっくり以下の様な通信手順でコントロールします。

コントローラー --> Higlasi 本体

ENQ(H'05) + slave + comd + data1 + data2 + bcc + CR(H'0d)

Higlasi 本体 --> コントローラー

ACK(H'06) + slave+ data1 + data2 + bcc + CR(H'0d)

現時点、slave項 は不要ですが、万が一、本体を数十台接続し、それぞれをパソコンでコントロールしたい等の要望があれば、対応可能な仕様としました。。

また、赤経をslave_1 赤緯をslave_2 として制御する事も可能かもしれません。。

赤道儀の理想は7軸でしたっけ?(すみません忘れました)

恐ろしいメカになりますが、それぞれのモーターに Higlasi のドラーバーを接続すれば制御可能になるハズです。。

赤道儀にこだわる必要はありません。

ステッピングモーターを使った多軸コントロール請け負います(笑

今はまだ、Lチカレベルですが、やっと通信で本体と通信できるようになりました。

動画を貼るかなぁとも思ったのですが、Lチカ動画を今更・・・と思い止めました(笑

表題の件、ざっくり以下の様な通信手順でコントロールします。

コントローラー --> Higlasi 本体

ENQ(H'05) + slave + comd + data1 + data2 + bcc + CR(H'0d)

Higlasi 本体 --> コントローラー

ACK(H'06) + slave+ data1 + data2 + bcc + CR(H'0d)

また、赤経をslave_1 赤緯をslave_2 として制御する事も可能かもしれません。。

赤道儀の理想は7軸でしたっけ?(すみません忘れました)

恐ろしいメカになりますが、それぞれのモーターに Higlasi のドラーバーを接続すれば制御可能になるハズです。。

赤道儀にこだわる必要はありません。

ステッピングモーターを使った多軸コントロール請け負います(笑

2016年10月24日月曜日

Higlasi-4 進捗(ゆっくりです)

しかし、相変わらず天候が悪く、なかなか評価が進みません。

牛歩どころか、何に例えて良いか分からないくらい、ゆっくり、作る事を楽しんでおります。

Higlasi-4 プロトタイプメカ部の気に入らない所を改善し、

当初、メカ単体を基本として考えていたのですが、最終的なケーブル等の配線を考えた場合、

単体ではどうも使い勝手や大きな電流の流れが悪く、必ずしもいい方法では無いので、やはり最低限の電子回路を入れ、表示を含めたメイン操作は通信でやる事としました。

単体機能としてはHiglasi-3程度+通信機能を搭載します。

通信はRS485とします。

そんな事をする方はいないかも知れませんが、操作部と本体間は100m以上のケーブルで接続可能になるハズ。

どんなに広いお庭でも、部屋の中から操作できます・・・笑

たぶん、安価なwifiモジュールに繋げばワイヤレスも可能かと・・・。

ガイド鏡との接続はモジュラージャック、電源電圧はとりあえず5v で行こうかと・・・。

これから、通信プロトコルを決め、コードを書き、コントローラを作らなくては・・・。

牛歩どころか、何に例えて良いか分からないくらい、ゆっくり、作る事を楽しんでおります。

Higlasi-4 プロトタイプメカ部の気に入らない所を改善し、

当初、メカ単体を基本として考えていたのですが、最終的なケーブル等の配線を考えた場合、

単体ではどうも使い勝手や大きな電流の流れが悪く、必ずしもいい方法では無いので、やはり最低限の電子回路を入れ、表示を含めたメイン操作は通信でやる事としました。

単体機能としてはHiglasi-3程度+通信機能を搭載します。

通信はRS485とします。

そんな事をする方はいないかも知れませんが、操作部と本体間は100m以上のケーブルで接続可能になるハズ。

どんなに広いお庭でも、部屋の中から操作できます・・・笑

たぶん、安価なwifiモジュールに繋げばワイヤレスも可能かと・・・。

ガイド鏡との接続はモジュラージャック、電源電圧はとりあえず5v で行こうかと・・・。

これから、通信プロトコルを決め、コードを書き、コントローラを作らなくては・・・。

2016年10月13日木曜日

ひとりごと・・・

星が見えたら、とりあえず Higlasi-4 2軸 でネットサーフィンならずギャラクシーサーフィン?

使えば使う程、使い勝手と自分の持ってる機材に不満が・・・(笑

僕の所有する最高のレンズは70-200 F4 カメラは60Dで

M57だとこれが精一杯です。

これくらいの画像でしたら、Higlasi-2 オートガイド無しでも撮れた記憶。

もっとも歩留まりはオートガイドの方が当然良く、安定してこの程度の映像は撮れます。

・・・で、肝心の操作感。

何枚か撮っていると、座標の手計算は実に面倒くさい。。

主だった座標がセットできていれば面倒は軽減しそうな気がします。

例えば こんな操作手順の装置なら作れると思います。

① ざっくり極軸調整(1deg以内)

② 90deg赤緯を回転し、撮影

③ http://nova.astrometry.net/upload ここで画角中央の座標を確認

④ Higlasi-4 に③座標を書き込み

⑤ プリセット座標を呼び出し **サーフィン

問題は④の操作ができる、ハンディーローダーが出来るかどうか??

エンコーダーを付ければ、できそうだけど、ソニーの特許に引っかかりそう・・・。

使えば使う程、使い勝手と自分の持ってる機材に不満が・・・(笑

僕の所有する最高のレンズは70-200 F4 カメラは60Dで

M57だとこれが精一杯です。

これくらいの画像でしたら、Higlasi-2 オートガイド無しでも撮れた記憶。

もっとも歩留まりはオートガイドの方が当然良く、安定してこの程度の映像は撮れます。

・・・で、肝心の操作感。

何枚か撮っていると、座標の手計算は実に面倒くさい。。

主だった座標がセットできていれば面倒は軽減しそうな気がします。

例えば こんな操作手順の装置なら作れると思います。

① ざっくり極軸調整(1deg以内)

② 90deg赤緯を回転し、撮影

③ http://nova.astrometry.net/upload ここで画角中央の座標を確認

④ Higlasi-4 に③座標を書き込み

⑤ プリセット座標を呼び出し **サーフィン

問題は④の操作ができる、ハンディーローダーが出来るかどうか??

エンコーダーを付ければ、できそうだけど、ソニーの特許に引っかかりそう・・・。

2016年10月10日月曜日

Higlasi-4 2軸

随分待ちました。風のない、雲のない、夜空を・・・・

2軸の追尾性能は前回と変化は無く、±3秒角くらいでしょうか、僕としては2秒角以下としたいところです。

今回のテストの目的は使い勝手を実機で調べる事でした。

極軸調整は携帯端末のアプリで方位と角度を合わせ、赤道上の任意の場所を追尾・・・

得られた写真からここのサイトで座標を得ます。

http://nova.astrometry.net/upload

星座表から近所に鉄アレイがあったので、座標差分を十字キーで移動

同様にこの写真を上サイトにアップし座標を得、アンドロメダの位置を算出し移動

使い勝手、、まぁ、これまでのHiglasiに比べれば、雲泥の差ではありますが、お客様が10万円強のコストを掛ける程の値打ちがあるかどうか・・・。

実写性能は

1ピクセルが4.4秒角で、2ピクセルのエラーは無い事から、PHDからの情報と実写で大きな差は無いと考えて良いと思います。

Higlasi-4 プロトタイプの実力はこんなところです。

自分のツールとして使う分にはよく出来てる(?)と思いますが、お客様からお金を頂けるレベルかどうか・・・。何かが足らないような気がします。。

2軸の追尾性能は前回と変化は無く、±3秒角くらいでしょうか、僕としては2秒角以下としたいところです。

今回のテストの目的は使い勝手を実機で調べる事でした。

極軸調整は携帯端末のアプリで方位と角度を合わせ、赤道上の任意の場所を追尾・・・

得られた写真からここのサイトで座標を得ます。

http://nova.astrometry.net/upload

星座表から近所に鉄アレイがあったので、座標差分を十字キーで移動

同様にこの写真を上サイトにアップし座標を得、アンドロメダの位置を算出し移動

使い勝手、、まぁ、これまでのHiglasiに比べれば、雲泥の差ではありますが、お客様が10万円強のコストを掛ける程の値打ちがあるかどうか・・・。

実写性能は

1ピクセルが4.4秒角で、2ピクセルのエラーは無い事から、PHDからの情報と実写で大きな差は無いと考えて良いと思います。

Higlasi-4 プロトタイプの実力はこんなところです。

自分のツールとして使う分にはよく出来てる(?)と思いますが、お客様からお金を頂けるレベルかどうか・・・。何かが足らないような気がします。。

2016年9月21日水曜日

ひとりごと・・・

ひとりごとばかりです・・・。(苦笑

Higlasi-4 2軸機構部評価の準備はとっくにできているのですが、全く晴れずで、どうにもなりません・・・

これはこれで仕方なく、ぼ~としていても仕方ないので、制御・操作部についてのよしなしごと・・・。

当初、Higlasi-4は機構部本体と制御・操作部を完全に分離する事で設計を進めていたのですが、実際形にすると、商品としてはどうも気に入りません。

操作部に電源を接続すればいくつかの問題は解決するのですが、電源(電池)をぶら下げた操作部(ハンディーコマンダ)って想像するだけでかっこ悪く、作る気になりません。さりとて、本体に電源を持ってくると、本体ー操作部間のケーブルの問題(太さやコネクタの接触抵抗による電圧効果・・・等)が大きく、携帯端末等で操作する場合、新たな回路設計の必要が予想でき、なんとも気に入りません。すっきりしません。

そこで、ポタ赤として最低限の機能を持ったモータードライバーとCPUだけは積もうかなって考えてます。

電源を入れれば、自分が赤緯か赤経かを理解し、赤経なら恒星追尾モードでモーターを回し、一軸オートガイド、インターバルタイマーの時限は1種だけで動作する。

こんなイメージです。

ですから、DPPAもドリフトモードも早送り等一切のファンクションは無しです。。

でも、この最低限の制御部は外部と話す能力があり、そこに電池駆動の操作部を接続すれば、Higlasi-2と同等プラスの操作ができる。ケーブルは3芯で事足りるので、軽くてハンディーな操作部を製作する事ができるハズです。

また、wifi等の無線モジュールを接続すれば、パソコンや携帯端末でも操作可能になる・・・・そんなイメージです。。

Higlasi-4 2軸機構部評価の準備はとっくにできているのですが、全く晴れずで、どうにもなりません・・・

これはこれで仕方なく、ぼ~としていても仕方ないので、制御・操作部についてのよしなしごと・・・。

当初、Higlasi-4は機構部本体と制御・操作部を完全に分離する事で設計を進めていたのですが、実際形にすると、商品としてはどうも気に入りません。

操作部に電源を接続すればいくつかの問題は解決するのですが、電源(電池)をぶら下げた操作部(ハンディーコマンダ)って想像するだけでかっこ悪く、作る気になりません。さりとて、本体に電源を持ってくると、本体ー操作部間のケーブルの問題(太さやコネクタの接触抵抗による電圧効果・・・等)が大きく、携帯端末等で操作する場合、新たな回路設計の必要が予想でき、なんとも気に入りません。すっきりしません。

そこで、ポタ赤として最低限の機能を持ったモータードライバーとCPUだけは積もうかなって考えてます。

電源を入れれば、自分が赤緯か赤経かを理解し、赤経なら恒星追尾モードでモーターを回し、一軸オートガイド、インターバルタイマーの時限は1種だけで動作する。

こんなイメージです。

ですから、DPPAもドリフトモードも早送り等一切のファンクションは無しです。。

でも、この最低限の制御部は外部と話す能力があり、そこに電池駆動の操作部を接続すれば、Higlasi-2と同等プラスの操作ができる。ケーブルは3芯で事足りるので、軽くてハンディーな操作部を製作する事ができるハズです。

また、wifi等の無線モジュールを接続すれば、パソコンや携帯端末でも操作可能になる・・・・そんなイメージです。。

登録:

投稿 (Atom)

ローストビーフ

お客様にお出しする時は 食中毒が怖いので、、少し多めの時間設定(55分)で 仕上げてきた ローストビーフ 二人で食べるにちょうど良い大きさの もも肉があったので 35分で焼きどめてみたら 安い肉の割に柔らかく美味しく仕上がった レシピは以下の通り・・・ 肉は塩胡椒(適当 香味野菜...

-

丹波篠山山の奥から姫路の山の中に移住した大きな理由の一つが 作業場の改善で、、 これが新しい環境です。。なかなかいいっしょ(笑 Higlasiのお客様は、、もうここには訪れて無さそうですが・・・ 取り敢えずのご連絡 もう、、システムに関わるソフトの変更等は難しいかもしれません...

-

Higlasi の製作を終え(ありがとうございました m(_ _)m 本業をも廃業し 名実ともに徒然な時間だけが猛スピードで通り過ぎる そんな毎日 人生は既に ”おまけの時間” ボケ防止になるかどうかは知らんけど 心にうつりゆく由無し事を 思いつくままに書いてみるかなぁ~~と ...